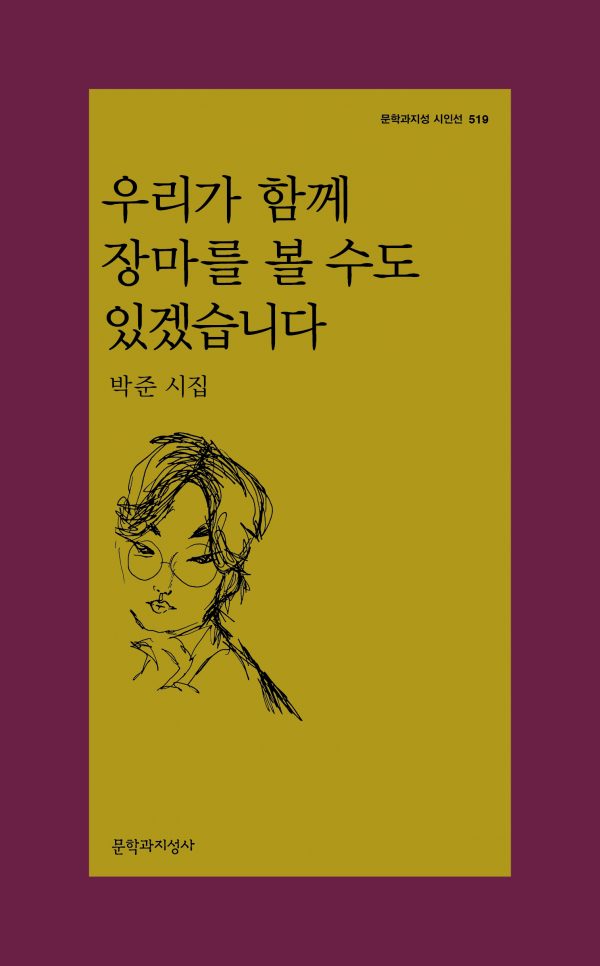

[작가를 ; 읽다] 박준 - 살아 있어 충분한 날들

-

흘려보낸 날들의 뒷모습을 봅니다.사람의 기대 같은 것으로,뒤늦음으로, 풀 죽은 미움 같은 것으로,입을 동그랗게 모으고 앉아서,마음 높이 거짓을 생각하면서._뒤표지 글

닮고 싶은 사람이 있다. 무언가를 깊게 보는 사람. 사물이든 사람이든 스쳐 가지 않고 눈을 머무르는 사람.

시인 박준은 그런 사람이다.

발자국 하나를 보더라도 마치 “이 새벽에 많은 사람이 먼저 걸어갔구나.”하고 그 발자국에 자신의 발을 맞춰보는 사람 같다. 그래서 그런가. 그에겐 따뜻함이 있었다. 사물과 사람을 바라볼 때의 애정 어린 따뜻함. 그리고 그걸 아주 편안하게, 하지만 눈을 뭉쳐놓은 것 같은 깊은 표현이.

그의 시 몇 편만 봐도 알 수 있었다. 이 얇다면 얇고, 두껍다면 두꺼울 시집에 참 다양한 상황과 사람들이 나온다. ‘나’는 그 사람들을 바라보고 서술한다. 이상하게 다 다른 이야기들인데, 내가 겪은 일들도 아닌데 공감이 되고 ‘그렇지 그럴 때가 있지 나도 그랬지.’라는 생각을 하게 만든다. 그런 걸 보면 그의 시선은 어디에나 머물렀던 게 아닐까.

그의 시를 오래 보고 싶다. 그의 말과 눈빛을 오래 기억하고 싶다.

“저 사람 시 좋더라.”

스치듯 지나간 그 목소리가 자꾸 맴돌아 책을 찾아냈다. 그리고 단숨에 읽어 내려갔다. 밖은 몹시 춥지만 안은 따뜻했던 덜컹거리는 버스 안에서 책장을 넘겼다. 살풋살풋 비치는 햇살처럼 따뜻해지는 책이었다. 슬퍼 눈시울이 붉어지면서도 따뜻한 시들이었다.

단비

올해 두 살 된 단비는

첫배에 새끼 여섯을 낳았다

딸이 넷이었고

아들이 둘이었다

한 마리는 인천으로

한 마리는 모래내로

한 마리는 또 천안으로

그렇게 가도

내색이 없다가

마지막 새끼를

보낸 날부터

단비는 집 안 곳곳을

쉬지 않고 뛰어다녔다

밤이면

마당에서 길게 울었고

새벽이면

올해 예순아홉 된 아버지와

멀리 방죽까지 나가

함께 울고 돌아왔다

시집엔 아버지에 대한 시가 꽤 나온다.

‘나’의 아버지는 새끼를 잃은 개와 함께 멀리 방죽까지 나가 함께 울고 오기도 하고, 집에 들어서자마자 아버지 냄새가 난다며 눈물을 쏟기도 한다.

단지 그 한 장면을 서술한 듯한 시가 나에게도 많은 감정을 불러오게 했다. 나의 중학교 졸업식 날 양복을 입고 왔던 아주 멋졌던 그 날 그대로일 것만 같던, 이제는 많이 늙은 아빠가 떠오르기도 하고 할머니의 손을 잡고 눈이 빨개진 큰아빠가 생각나기도 했다. 아빠라는, 어른이라는 모습에 잊고 있었던 어린아이 같은 모습이 스쳤다. 아마 가족이라는 건 끝까지 우리를 울컥거리게 할 단어일 것 같다. 박준의 시는 참 담담하게 사람을 울린다.

살아 있는 것만으로도 충분한 날들

이래서 사람들이 시를 보는걸까. 힘든 상황이 겹쳤던 나에게 이 시집이 조금의 안식처가 돼 주었다. 읽는 것만으로 마음이 편안했다. ‘나’가 말하는 이야기들이 나에게 “괜찮다 괜찮다” 해주는 것 같았다. 그 말들이 참 따뜻하면서 슬펐다.

내 마음 같지도 않은 일들이 봄에는 널려 있다는 말도,

가을에는 살아 있는 것만으로도 충분한 날들이 있다는 말도,

문득 서러운 마음이 들기 전에 따뜻한 밥을 먹이고 싶은 마음도,

새벽까지 누군가를 간호하는 모습도.

그 시선이 따뜻하면서도 슬퍼서 ‘그렇지. 이런 추운 날에도 마음을 녹이는 따뜻함이 내 주변에 있었지. 그걸로 살아갈 수 있게 했더랬지.’ 다시금 알게 되었다.

때론 맑게 갠 하늘을 보고 내가 사라져버렸으면 하는 마음이 들게 하고, 봄 날씨가 너무도 서늘해 어떻게든 살아가고 싶다는 마음이 들기도 하는 나조차 알 수 없는 마음을 그저 끄덕이며 알아주는 것 같았다.

겨울의 말

저쪽 밭은 그냥 두려고, 그이도 이제 모를 텐데 땅도 좀 쉬어야지, 망초든 개망초든 알아서 자라고 피다가 한 칠월쯤 되면 희고 희어져서 여기서 보면 꼭 메밀 심은 것처럼 보일거야, 너 그쯤 오려거든 이번처럼 꽃 사 오지 말고 술 사 와라, 아니 그냥 빈손으로 와, 대신 꼭 와, 하는 말 흘러.

내가 원래 이렇게 울어, 어려서부터 그랬어, 청계천 양복점에서 일할 때 손에 기름은 늘 묻어 있지, 슬픈 생각은 자꾸 나지, 무엇으로 닦냐, 팔뚝으로 문질러가며 우는 거지, 이렇게 울면 우는 것처럼 보이지 않아, 그때부터 버릇이 됐어, 하는 말 흘러.

이름이 왜 수영이에요? 왜 수영인 것이에요? 제가 수영이라는 사람을 오래 좋아했었거든요, 그런데 죄송하지만 수영이가, 수영이가 그쪽 이름이 아니면 안 될까요? 하는 말 흘러.

무주와 구천동 그리고 장계 흘러, 큰 바람과 높은 고개 흘러, 낯을 가리는 오랜 버릇 흘러, 불타 죽는 사람이 없던 새벽 흘러, 끼니를 거르고 맞이하는 오후 흘러, 담아둔 생각과 하지 않아도 좋을 생각 흘러, 눈을 감으면 뒤도 돌아보지 않고 떠나온 이의 얼굴이 성큼 다가와 있고, 그마저도 흐르고 흐르고 흘러서, 다시 제자리로 돌아와 가지런히 발을 모으고 있는 말들.

맑은 당신의 눈앞에,

맑은 당신의 눈빛 같은 것들이

그의 시집엔 말들이 흘러간다.

누군갈 바라보고 염려하고 보살피는 말과 눈빛들이. 뱉어버리면 금세 사라질, 하지만 어딘가엔 남아있을 말들이. 남아서 남아서 쌓여서 쌓여서 겨울을 나게 해주는 말들이었다.

총 4부로 나눠진 차례의 봄과 여름과 가을과 겨울의 말 부분이 좋았다. 흘려보낸 시간과 그리고 흘러가는 세월을 기억하는 이야기들. 그래서 읽다가 자주 슬퍼져도 울컥해져도 외로워지진 않았다. 잊지 않고 기억할 것이기 때문에. 아예 잊히진 않을 것이기 때문에. 늘 따뜻한 눈길을 머물러줄 것이기 때문에.

짧은 단어 하나에 많은 감정이 포함된 게 시라는 걸 오랜만에 다시 느꼈다. "그랬지. 이게 시였지."

그런데 박준의 시는 함축적이고 응축됐다고 말하기엔 뭔가 다르다. 그의 시는 풀어져 있고 자주 서술되어 진다. 쉽고 단순하다. 시에서 등장해왔던 어려운 표현들이 박준에겐 없었다.

그럼에도 그의 시는 서정적이며 아름답다. 많은 감정을 데려와 긴 여운이 남게 한다. 그것이 많은 사람들이 사랑하는 박준 시인만의 ‘시’일 것이다.

작가 소개

시인 박준은 1983년 서울에서 태어나 2008년 『실천문학』으로 등단했다. 시집 『당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다』, 산문집 『운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만』이 있다. 신동엽문학상, 오늘의 젊은 예술가상을 수상했다.

[김현지 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록